消化器疾患:食道疾患、GERD、消化性潰瘍

胃食道逆流性疾患 GERD (gastro-esophageal regurgitataion disease)

胃内容あるいは食道内容が咽頭へ逆流することをRegurtitation逆流という。逆流は生理的にも起きうるが、食後で短時間で、無症状で、睡眠中に起きることはまれである。これに対して、病的な逆流は症状を引き起こし、睡眠中にもしばしば起きる。症状とは:胸焼け、嚥下障害、胸痛、嚥下痛、嘔気、なにかがつまった感じ、唾液分泌過多、などである。

GERDでは必ずしも食道炎があるわけではない。

鑑別すべき疾患:胃炎、感染性食道炎、消化性潰瘍、NUD、胆道疾患、冠動脈疾患、食道運動疾患

制酸薬、運動調整薬で治療。

食道炎および食道潰瘍

食道炎

●感染性食道炎:カンジダ、Herpes simplex virus, Cytomegalo virus:日和見感染として免疫力の低下した人に起きることが多い。

●物理化学的食道炎:放射線照射、薬物、化学薬品。

症状:嚥下痛、嚥下困難、胸骨後部痛、胸焼け。

治療:制酸剤、カンジダ→ナイスタチン、単純ヘルペス→アシクロビル

食道炎の内視鏡的分類:

Savary−Miller分類、Los Angels分類などさまざまなものが提唱されており、統一されていない。

食道潰瘍

食道炎とオーバーラップする。症状も同様。

●食道胃接合部潰瘍:胃液の逆流による。

●Barrett潰瘍:食道内異所性胃粘膜に生じた消化性潰瘍。

●薬物性食道潰瘍:内服した薬物が食道に停滞し局所粘膜に障害を与えてできる。数時間で嚥下困難、嚥下痛、胸骨後部痛。大きな錠剤を水なしで飲むとき起きやすい。 消化器領域の特徴

特徴:

1.症状が非特異的であることが多い。

2.内視鏡検査、X線造影検査(胃透視、注腸)、腹部超音波検査(腹部エコー)、腹部CTスキャン、MRI、などの画像検査が診断上重要である。

主要徴候:腹痛、食欲不振、悪心・嘔吐、腹部膨満感、胸焼け、げっぷ、嚥下困難、吐血、下血、下痢、粘液便、血便、便秘、腹部腫瘤。 食道癌

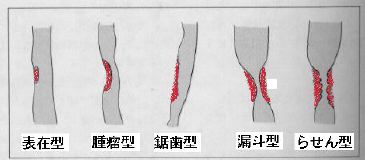

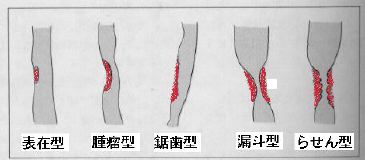

リスクファクター:喫煙、飲酒、熱い食べ物や漬け物を多くとる、乳製品や動物性蛋白の摂取が少ない、食道アカラシア、Barrett食道(食道内異所性胃粘膜)。

飲酒と喫煙の両方の危険因子があると14倍のリスクになる。

組織型:91%が扁平上皮癌。

症状:嚥下困難

治療:手術、放射線照射、シスプラチンなどの化学療法。

予後:平均で5年生存率が44%。

Mallory-Weiss症候群

反復する激しい嘔吐の結果、食道胃接合部近傍に裂創が生じ、出血する結果、吐血する。

アルコール摂取後のものが多い。

予後は良好で、保存的な治療(輸液、出血量が多ければ輸血)、抗潰瘍薬の投与で14日以内に治癒。

胃食道静脈瘤

胃食道静脈瘤

●肝硬変症:ウイルス性慢性肝炎、アルコール性肝障害

●Banti症候群:原因不明の門脈圧亢進 IPH Idiopathic portal hypertension

●日本住血吸虫症

●Budd-Chiari症候群:肝静脈閉塞

→門脈圧亢進症→下部食道壁内静脈瘤、左胃静脈、脾静脈のうっ血→出血、吐血→Sengstaken-Blakemoreのtubeで圧迫止血、内視鏡的硬化療法。

内視鏡的静脈瘤結さつ術(Endoscpic varix ligation)あるいは内視鏡的硬化療法で出血を予防できる。チェリースポット、レッドカラーサインなどがあるとは出血のリスクが高い。

胃潰瘍

胃粘膜の欠損:

I型:ビラン;II型:浅い潰瘍;III型:中等度の潰瘍;IV型:深い潰瘍。

昔の考え方:

攻撃因子:Acid and Pepsin

防御因子:粘膜血流、粘液、プロスタグランディン→cytoprotection、Epidermal growth factor (EGF), Basic fibroblastic growth factor (bFBGF),

Superoxide dismutase (SOD)、細胞回転など。

原因:Helicobacter pyloriの感染が主役。ストレス(精神的、肉体的、手術、火傷 [Curling's ulcer] など)が誘因となる。薬剤(ステロイド、NSAIDS)によるものや、脳疾患 [Cushing's ulcer] にともなうものなどがある。

症状:空腹時の心窩部痛、まれに出血したり穿孔することもある。

検査:胃透視、胃内視鏡(胃カメラ)

十二指腸潰瘍

●十二指腸球部に発生する。

●H. pyloriの感染症である。

●胃潰瘍に比べ若年者に多い。

●出血、高度の変形による通過障害、穿孔は外科手術の適応となるが、近年そのような症例は激減した。

●症状:空腹時の心窩部痛、まれに出血したり穿孔することもある。消化性潰瘍の治療

治療

1.プロトンポンプ・インヒビター(omeprazoleなど)+テトラサイクリン(Tc)またはアモキシシリン(AMPc)、ビスマス製剤bismuth subcitrate、メトロニダゾールmetronidazole の三者併用を2週間。

2.プロトンポンプ・インヒビター(omeprazoleなど)+アモキシシリン(AMPc)1.5g/day、クラリスロマイシン400-800mg/dayの三者併用を1週間。これが現在主流の処方である。

*十二指腸潰瘍の場合、除菌だけでも治癒率が変わらないことが報告されている。

●H2ブロッカー、スクラルファート、防御因子増強剤、などもつかわれている。

●十二指腸潰瘍の40%、胃潰瘍の30%はプラセボの4週間投与で治癒する。(日本人のデータでは十二指腸潰瘍の21%が2年間で自然治癒)。

NSAIDによる潰瘍の予防にはMisoprostolが有効なことが証明されている。

予後

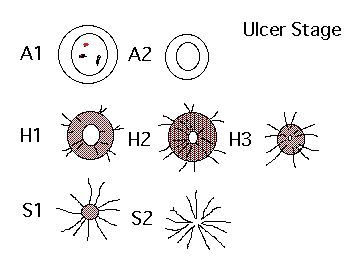

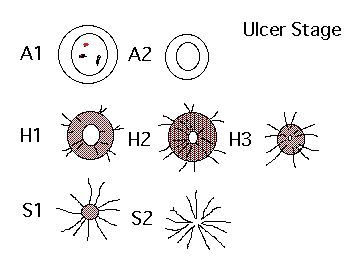

消化性潰瘍の内視鏡所見からみた病期(stage):A1→A2→H1→H2→H3→S1→S2

*Active stage, Healing stage, Scarred stage

A1: 潰瘍周辺に浮腫があり、潰瘍底は汚く厚い苔を有し、血液凝固塊の付着がみられたりする。

A2: 浮腫は弱くなり、潰瘍底は白苔でおおわれる。

H1: 潰瘍は縮小し、辺縁に再生上皮により発赤帯がみられ、粘膜ひだの集中がはっきりしてくる。

H2: 潰瘍はさらに縮小し、それを囲む発赤は幅が広くなり、ひだの集中もより明瞭となる。

H3: わずかに点状の白苔を集中したひだの中心部に認めるにすぎない。

S1: 白苔は消失し、集中した粘膜ひだの中に発赤を認めるだけとなる。Red scar.

S2: 発赤も消失し、粘膜ひだの集中のみみられる。White scar.

治癒後1年の再発率は70から80%であるが、H. pyloriの除菌療法が行われると10%以下になる。しかも再発例はH. pyloriが再度出現した例であり、除菌が完全でなかったと考えられる。除菌に成功した例では長期観察によっても再発が無いことが報告されている。

従って、H. plori陽性の十二指腸潰瘍(ほぼ100%H. pylori陽性)、胃潰瘍(85%以上)は除菌療法の対象となる。(ただし、NSAIDSによる潰瘍は別に考える必要がある。)

Helicobacter pylori感染の診断

胃の中はpH 2.0という強酸性なので細菌は生存しえないと考えられていたが、1984年オーストラリアのMarshalとWeissがヘリコバクターピロリーという細菌が胃に感染し増殖することを発見した。その後、H. pyloriが萎縮性胃炎、十二指腸潰瘍、胃潰瘍を引き起こすことが明らかになり、除菌療法が行われるようになってきた。日本でも胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍と診断された場合、HPの検査を行うことが保険でも認められており、除菌療法も保険が適用される。

●胃内視鏡:幽門前庭部と胃体部からの生検材料を検査する。

1)培養法:輸送培地で輸送、特別の培地で培養。(ウレアーゼ活性陽性、硫化水素産生陰性、オキシダーゼ活性陽性、硝酸塩還元陰性、カタラーゼ活性陽性、馬尿酸水解陰性)

2)組織診断法:組織片をスライドグラスに塗抹してグラム染色する。

3)ウレアーゼ診断法:迅速ウレアーゼ試験(感度91.2%、特異度79.3%)。尿素含有培地に組織片を入れアルカリ性に変わり色調が変化することで判定する。感染の診断に有効。

●非侵襲的診断法

1)血清学的診断法:抗H. pylori-IgG抗体を測定。(ELISA法、凝集法)。疫学調査に有効。経過を見ることにより除菌判定の参考にできる。抗体が陽性の場合95%以上の例で尿素呼気テストも陽性であり、過去の感染よりも現在の感染の指標と考えた方が良い。日本人の場合年齢と共に陽性率が上昇し60歳以上では80%以上の陽性率であり、全体として平均40%の陽性率である。従って、消化性潰瘍を発症するのはH. pylori感染者の一部である。

2)尿素呼気試験:13C-urea(非放射性)または14C-ureaを経口摂取し10〜20分後に呼気を採取して、質量分析計で13CO2(14CO2)を測定する。除菌の判定に有効。